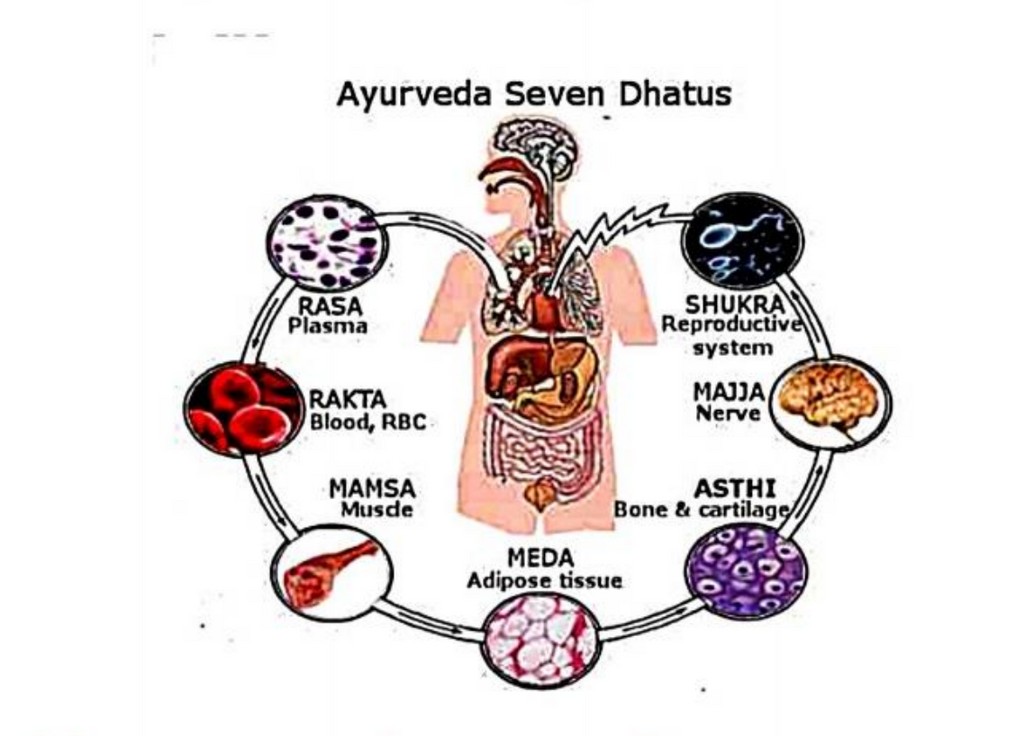

अस्थि धातु

'अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि:'

जिसे प्रवाहित किया जाय वह अस्थि हैं, क्योंकि मृत्यु के उपरान्त अस्थि अवशिष्ट रहने पर इसे जल में प्रवाहित किया जाता है। इसलिए वह अस्थि कहलाती है |

निष्पत्ति

"कीकसं कुल्यमस्थि च । (अमरकोश) "

पर्याय

स्वरूप एवं गुण

"दृढत्वसंश्चयो धातुर्देहस्यास्थि निरुच्यते ।

यमाश्रित्य समग्रं हि शरीरमवतिष्ठते ॥ (प्रियव्रत शर्मा)"

अभिनव शारीर क्रिया

अर्थात् शरीर की पंचम धातु अस्थि है, जिसकी विशेषतो काठिन्य एवं दृढ़ता है तथा जिस पर पूरा शरीर अवलम्बित रहता है, उसे अस्थि कहते हैं।

उत्पत्ति

"मेदस्ततोऽस्थि च। (च.चि. १५/१६ )"

"रसाद्क्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते ।

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जः शुक्रंतु जायते ।। (सु.सू. १४/१०)"

मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है।

अमरकोश के अनुसार अस्थि गति में सहायक होती है। तथा शरीर को एक ठोस ढाँचा प्रदान करती है। शरीर को आकार प्रदान करती है। इस कारण अस्थि को 'कीकस' एवं 'कुल्य' नाम भी दिया गया हैं।

अस्थि धातु के कार्य

अस्थीनि देह धारणं मञ्ज्ञः पुष्टि च । (सु.सू. 15/7)

आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थि का कार्य देह धारण तथा मज्जा की पुष्टि करता है

अभ्यन्तरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहा अस्थिसारैस्तथा देहा घ्रियन्ते देहिनां ध्रुवम् ॥

यस्माच्चिरविनष्टेषु त्वङ्गासेषु शरीरिणाम्। अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्॥ मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा।अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति वा ।।

(सु.शा. 5/23-25)

मानव शरीर के निर्माण का आधार अस्थियां हैं। अस्थि पंजर शरीर का सुदृढ़ ढाचा बनाता है। जिस प्रकार वृक्ष उसके भीतर रहने वाले सार भाग से दृढ़ एवं कठोर होता है, उसी प्रकार अस्थियां शरीर का सार बनकर शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है।

त्वचा मांस आदि के नष्ट या विकसित होने पर भी अस्थियों का नाश नहीं होता। शरीर में मांसपेशियां, सिरा, स्नायु आदि रचनाएँ अस्थियों का सहारा लेकर ही शरीर में रहती हैं।

यह शरीर के अंगों (Vital Parts) को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे मस्तिष्क को Skull, हृदय को Thoracic case तथा वस्ति को Pelvic region.

अस्थि का पञ्च भौतिक संघटन

अस्थि पृथिव्यनिलात्मक् । (चक्रपाणि)-आयुर्वेद दीपिका

अस्थि धातु में पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता होती है।

अस्थिन पृथिव्यनिलतेजसाम | (डल्हण)- निबंध संग्रह

अस्थि धातु में पृथ्वी और वायु महाभूत के साथ तेज महाभूत की भी प्रधानता होती है। तेज की उपस्थिति में ही मेद धातु खरता को प्राप्त होकर अस्थि रूप हो जाता है।

अस्थि की उपधातु एवं मल

स्यात् कि केशलोमास्थनः। (च.चि. 15/19)

आचार्य चरक के अनुसार अस्थि धातु का मल केश और लोम हैं। अस्थि धातु की कोई उपधातु नहीं होती है, परन्तु आचार्य शार्ङ्गधर के अनुसार अस्थि धातु की उपधातु दन्त है।

आचार्य चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या - 360

आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या - 300

आधुनिक के अनुसार अस्थियों की संख्या - 206

अस्थियों की संख्या (Number of bones):-

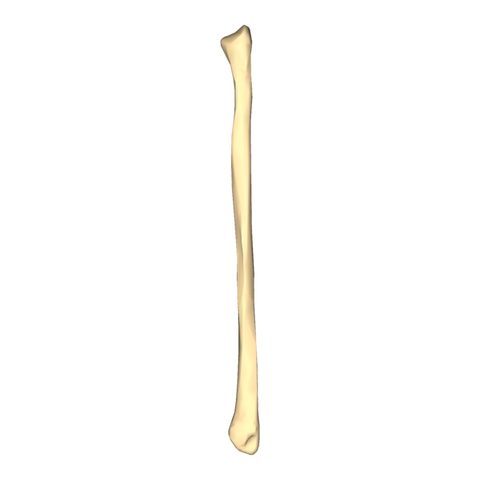

अस्थियों के प्रकार :-

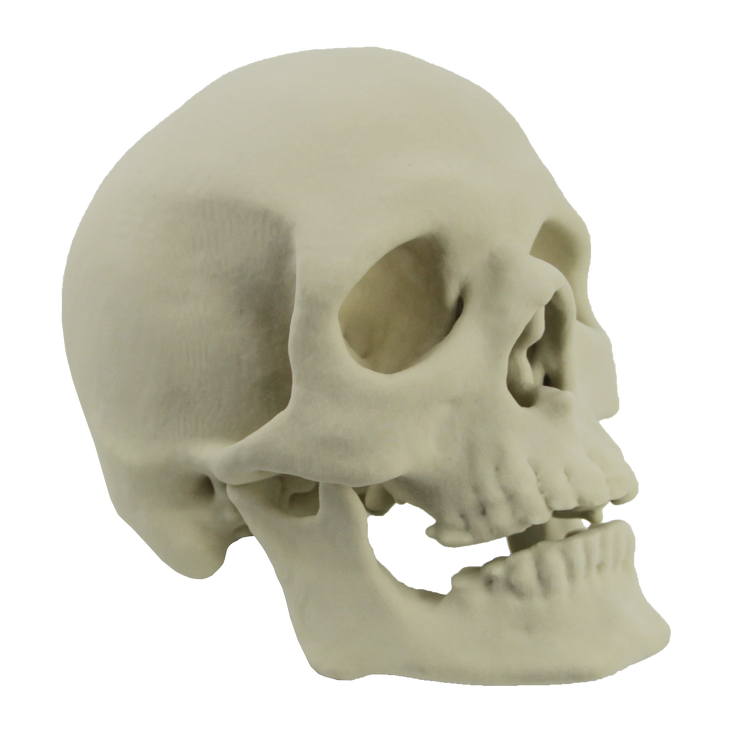

- कपाल अस्थि - चपटी अस्थि

- रुचक अस्थि- दन्त

- तरुण अस्थि- उपास्थि

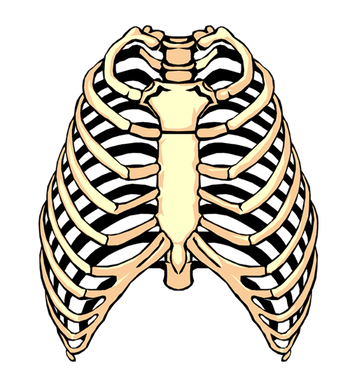

- वलय अस्थि- घुमावदार अस्थि

- नलक अस्थि - बेलनाकार अस्थि

"एतानि पञ्चविधानि भवन्तिः तद्यथा- कपाल- रूचक- तरुण- वलय- नलक संज्ञानि।

तेषां जानु- नितम्ब- अंस- गण्ड- तालु- शंख-शिरःसु कपालानि, दशनास्तु रूचकानि,

घ्राण- कर्ण-ग्रीवा-अक्षिकोषेषु तरूणानि,

पार्श्व-पृष्ठ- उरः सु वलयानि,

शेषाणि नलक संज्ञानि ।।" (सु.शा. ५/२२)

इस सूत्र में शरीर के भीतर मिलने वाली सभी अस्थियों के संगठन और आकार के अनुसार अस्थियों के पांच प्रकार बतलाये गये हैं।

कपाल अस्थि

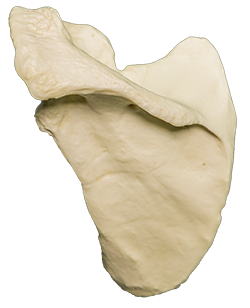

FLAT BONES:- इनमें से जानु (PATELLA), नितम्ब (pelvic), अंस (SCAPULA), गण्ड (zygomatic), तालु (PALATINE), शङ्ख (TEMPORAL BONE) की अस्थियां, खपड़ा तथा खप्पर आकर की होती हैं, इसलिए वे कपाल अस्थि कहलाती हैं।

कपाल से खोपड़ी का भी बोध होता हैं। क्योंकि सिर के पटल की अस्थियाँ कपाल के साथ अन्य कपालकारी हड़ियों की अपेक्षा अधिक मिलती जुलती है।

पेशियों के निबंधन (ATTACHMENT) के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है या भीतरी अंग की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर चपटी अस्थियाँ रहती हैं।

कपाल अस्थियों के दोनों पृष्ठ बड़े मजबूत होते हैं और बीच में जो अवकाश रहता है, उसमें सुविध धातु (spongy tissue) होती है ।

गण्ड

अंस

रूचक अस्थि

रूचकु अस्थि सौवर्चल लवण के टुकड़े के समान दिखाई देते हैं, इसलिए दात रूचक कहलाते हैं तथा उसके समान वे भंगुर भी होते हैं।

रूचक अस्थि कहने का एक और भी कारण है,

रुचि उत्पन्न करने वाले पदार्थों को भी रचक कहते हैं।

जैसे- सौवर्चल लवण मातुलुंग इत्यादि

भोजन भी जब दाँतो के द्वारा खूब चबाया जाता है, तब रुचिकर होता है। इसलिए भी दाँत रूचक कहलाते हैं ।

रुचकानि रूचकाकारत्वात् ।

रुचक नाम कङ्कतिका ककही चिरुणीति भावः ।

तरुण अस्थि

जिन अस्थियाँ में अस्थिभवन (Ossification) का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसी अस्थियाँ । जन्म के समय शरीर की कुछ अस्थियाँ पूर्व अस्थिभूत् होती हैं और कुछ अपूर्ण अस्थिभूत होती है. अस्थिभवन होने से पूर्व अस्थियाँ के स्थान में जो चीज़ होती है, वह सफेद या पीले रंग की चिकनी, चमकदार और लचकदार रहती है। इसी को तरुणास्थि (Cartilage) कहते हैं।

शरीर में कुछ तरुणास्थियाँ ऐसी है कि जो जीवन भर तरुण की तरूण ही रहा करती हैं। जैसे— स्वरयन्त्र, टेंटुवे, कान, नाक इत्यादि स्थानों के कार्टिलेज तथापि इनमें से कुछ भोज कार्टिलेज, विशेष करके स्वरयन्त्र और टेंटुवे (कॅण्ठनाडी), बुढ़ापे में अस्थिभूत हो जाते हैं। आयुर्वेद में कण्ठनाडी समान की तरुणास्थियाँ, अस्थियाँ में गिनने का यही कारण हो सकता है।

इस तरह शरीर में तरुणास्थियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक वह जो स्वभाव से ही उचित आयु में पूर्ण अस्थि बन जाती है है। और दूसरी वह जो स्वभाव से ही प्रायः तरुणावस्था में रहती हैं।

ग्रीवा

वलय अस्थि

पार्श्व (RIBS),पृष्ठ (BACKBONE-VERTEBRAL Column), उर: (Stenum) की अस्थियाँ वलय होती हैं।

नलक अस्थि

अर्थात् हस्त पाद अंगुली, तल, कूर्च आदि की अस्थियाँ नलक अस्थियाँ कहलाती हैं।

BONE